WORKS

ノムラメディアス meets KOBELCO

大阪・関西万博で描く

“ものづくり”の未来像。

二人三脚で挑んだ創造の旅

空間プロモーション

2025.04〜2025.10

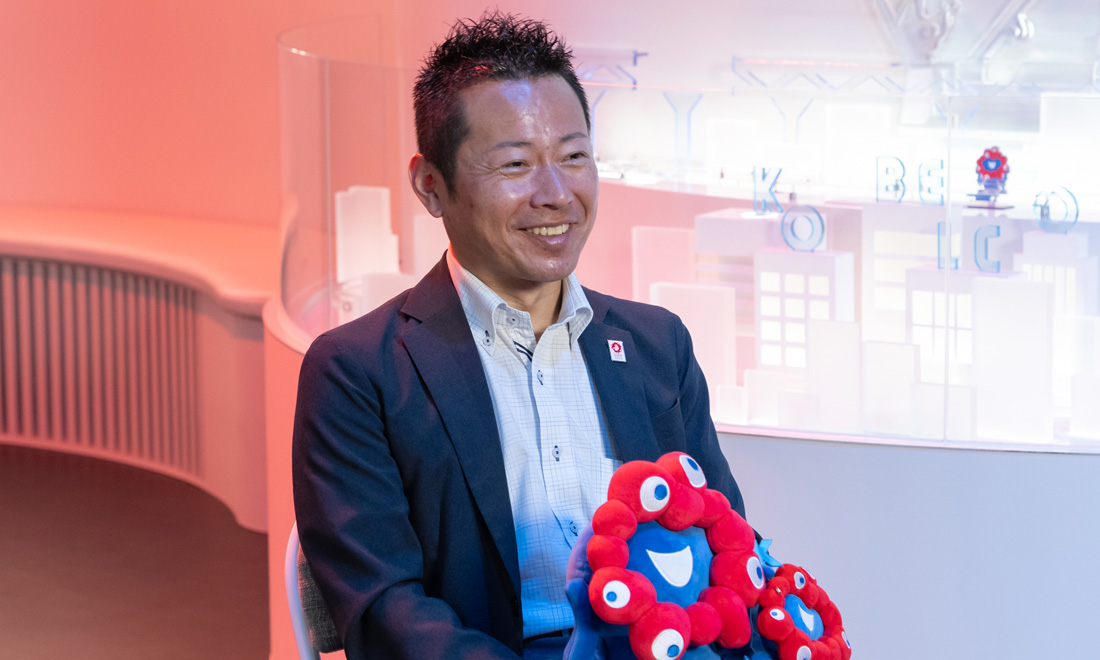

「最初に話を聞いたときは、自分がこのプロジェクトを担当するなんて、まったく想像もしていませんでした」。そう語るのは、素材、機械、電力などの幅広い分野で社会の基盤を支えている「KOBELCOグループ」の池田陽平氏。

KOBELCOグループは、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の「未来の都市」パビリオンにおいて、「未来の豊かさを創造する力」をテーマに、 “ものづくり”の面白さや可能性を伝える体感型展示を展開している。その展示の企画・デザイン・設計・制作・運営を担ったのがノムラメディアスだ。構想の立ち上げから2年以上にわたって、二人三脚で進めてきた一大プロジェクトだった。

「お話をいただいた当時は、3つのグループ会社が合併してノムラメディアスという会社が誕生し、1年がたったころ。私たちにとっても万博という舞台は大きな挑戦でしたが、“やりたいという思い”だけでなく、3社の力が合わさって“できる体制”になったのもきっかけになりました」。アカウントプロデューサーの吉田優里は、万博との出会いを振り返る。

今回のプロジェクトでは、展示全体をどう見せるかという空間設計にとどまらず、「KOBELCOが大切にしているものを、どうすれば来場者に届けられるか。どんな未来を示せばいいのか」という本質的な問いに、チーム一丸となって取り組んだ。

池田氏は言う。「KOBELCOは、派手さよりも誠実さを大切にする会社です。まじめに、着実に、技術で社会を支えてきた。そうした姿勢をそのまま伝えるだけでは、子どもたちには届かないかもしれない。でも、表現を工夫することで、“自分も何かをつくってみたい”という気持ちに火を灯すことはできると思ったんです」。

技術への誇りと、未来への責任。ノムラメディアスは、そんなKOBELCOの想いを軸に据え、展示設計に落とし込んでいった。池田氏もまた、その姿勢に何度も助けられたという。「途中で悩んだこともありました。でも、“KOBELCOらしさ”って何だろう、未来にどう語りかければいいんだろうという問いを、共有できたことが心強かったです」。

こうして始まった、KOBELCOグループとノムラメディアスの挑戦。未来に向けた語りかけは、万博という大舞台でひとつのかたちとなった。

未来への問いかけと

ものづくりの情熱が交差する

体感型の空間デザイン

妥協なき試行錯誤の積み重ねが

自由なアイデアの“種”を

心動かす展示へと開花させる

プロジェクトが本格的に始動したのは、2023年春。限られた展示スペースで、KOBELCOの多岐にわたり社会を支える事業や技術をどう見せるか。来場者にどんな体験を提供すべきか。その答えを探す日々が始まった。

KOBELCOグループ内のさまざまな事業部から若手・中堅社員がアイデアチームとして集まり、ノムラメディアスのメンバーとともにまずは自由に意見を出し合った。そこから約2年間、月1回の頻度で定例会議を実施。初期構想の段階から「単なる産業展示では終わらせない」という意志を共有し、双方のメンバーが真剣に向き合い続けた。

「最初は実現可能かどうかではなく、とにかく自由にアイデアを出してもらいました。面白い意見がたくさん出て、今でも印象に残っています」と笑う池田氏。空間デザインを担当した髙見明佳も、「技術に真摯なKOBELCOさんのイメージとは裏腹に、展示表現においては柔軟で、想像以上に大らかな発想が飛び交っていました。私たちが“ここまでやっていいのかな”とためらうような案にも“面白いですね!”と積極的に反応してくださった。そのことがすごく新鮮でした」と振り返る。

その言葉にうなずくのは、空間演出の設計・制作を担った小野智史。「最終的に体験の順路が、まるで一つの物語のように展開していく構成にたどり着いたのも、KOBELCOさんとの対話があったからこそ。こちらの提案に対して、KOBELCOらしさって、こういうことじゃない?と意見を投げ返してくれる。その繰り返しが、アイデアを深める土壌になっていました」。

プロダクト要素を展示に組み込む過程で、髙見はデザインの実現性と来場者の体験性のバランスに苦心したという。「KOBELCOさんの製品って、普段私たちの目に触れる機会が少ない。でも、社会のインフラを支える重要なものばかりなんです。その見えにくさを、どう伝えるか。何度も試作を重ねながら、どんな角度から見ても興味を持てる構成に落とし込んでいきました」。

定例会議のたびに提案を持ち寄り、フィードバックを経て新たな案を練る。修正を重ねながらも、両者の間には次第に共通の言語が育まれていった。妥協なき試行錯誤の積み重ね。そのプロセスの中で、自然とチームの絆と熱量も高まり、そうした関係性が展示空間に蓄積されていった。

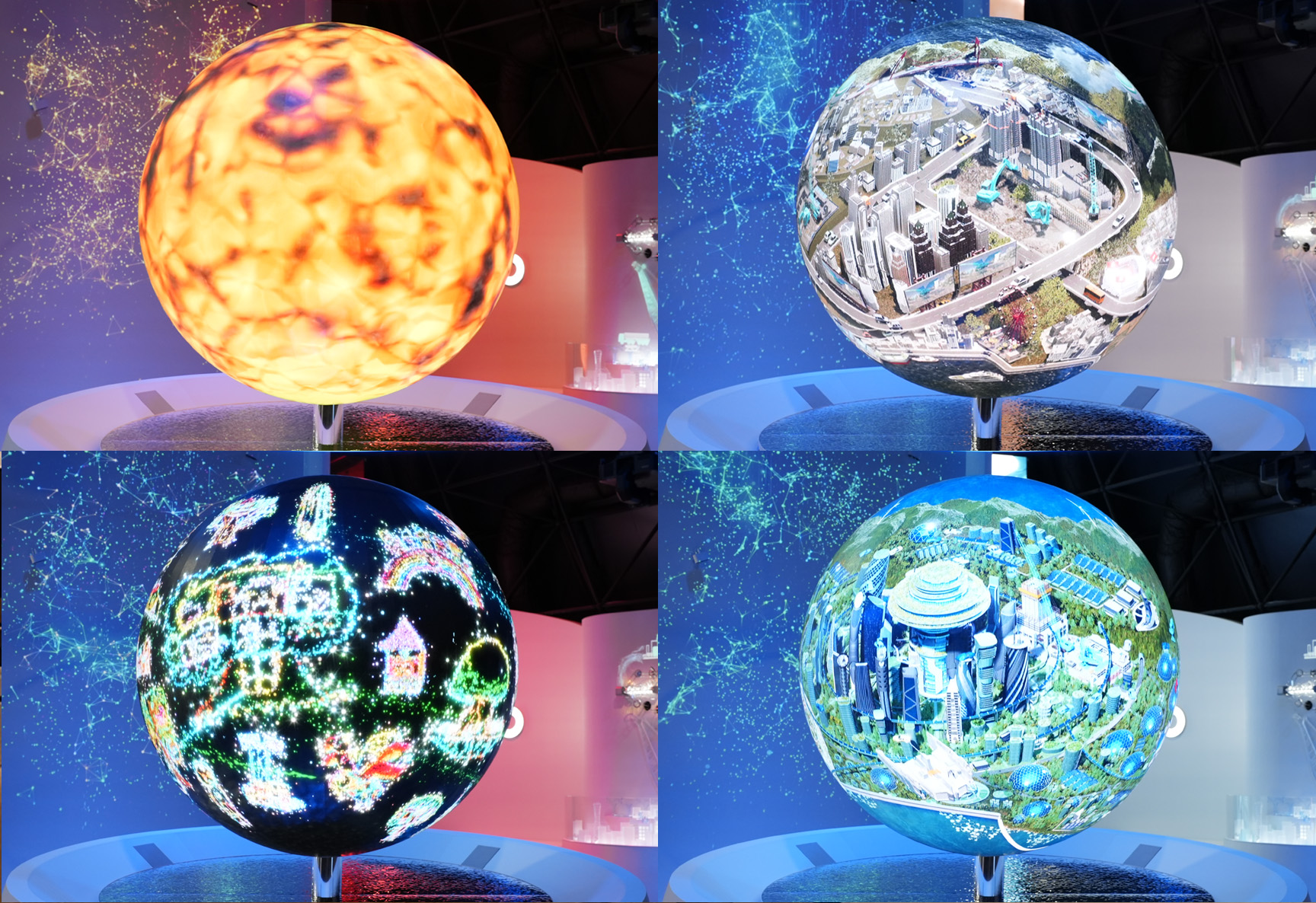

「象徴ゾーン」と名付けられたプレイス入り口部分に設置されたのは、直径約2メートルの球体LEDビジョン。KOBELCOの展示空間の象徴として全方位的にメッセージを発信し、訪れる人々の視線を自然に引きつける存在となった。球体に映し出される映像は徐々に変化し、現在の街の様子から、子どもたちが描いた夢あふれる「住みたい街」の絵へ、そして未来の理想の街へと移り変わっていく。この印象的なシンボルは、KOBELCOの掲げる未来へのまなざしを可視化するために設計された。

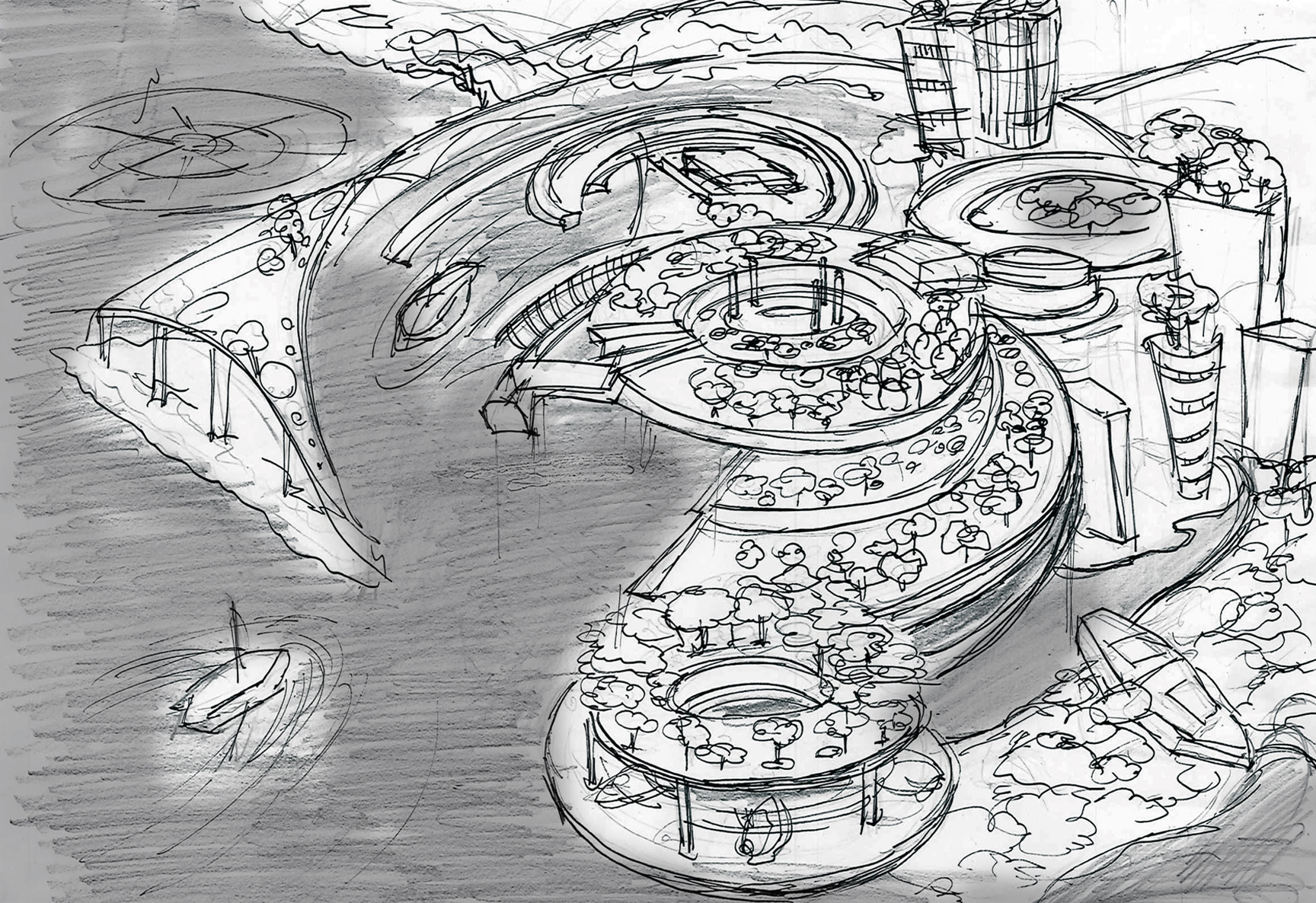

空間全体の演出を手がけたノムラメディアスにとっても、この球体ビジョンを含む空間構成は、試行錯誤の連続だった。「KOBELCOさんの技術や価値観を、どうすれば子どもたちの感性に訴えられるか。KOBELCOさんならではの事業の“掛け合わせ”や“つながり”を表現するため、プレイス内の構成も事業を個別に展示していくのではなく、ぐるっと回って体験できるような“めぐる道”にしようと思いました。それを形にするまでに何度も模型をつくり、社内外でディスカッションを重ねました」と髙見は語る。

そのプロセスを側面から支えていたのが、アカウントプロデューサーの吉田優里と古市光だった。営業担当として企画の初期から関わってきた2人は、展示の方向性を現場で具体化していく役割を担った。

「KOBELCOさんのアイデアチームとの会議では、素材や機械などについて相当専門的な知見が必要でした。だからこそ僕たちは、来場者に楽しんでもらうためにどこまで抽象度を上げて伝えるか、逆にどこを深掘りするかというさじ加減を、社内のデザイナーやディレクターと何度も調整しました」と古市は振り返る。「鉄づくりにしても、社会を支える技術にしても、KOBELCOさんの事業は驚くほどスケールが大きい。そこを伝えたいと思いました。ただ、実際万博に来場するのは子どもたちや家族連れ。だから技術をそのまま見せるのではなく、体験を通して伝わる設計に落とし込む必要があった。KOBELCOさんとデザイン・設計チーム、そして来場者の間に立ち、意図や温度感を調整するのが、僕たちの役割だったと思います」。

球体ビジョンの演出をはじめ、プロダクトやエネルギーの循環を体感できる仕掛けが空間の随所に張りめぐらされ、単なる説明や展示ではなく、身体的な体験を通じて来場者が感じ取る。そこには、「子どもたちに、ものづくりの面白さを届けたい」というチーム全体の思いが息づいていた。

未来を見上げる球体ビジョン。

空間から伝える技術と願い

来場者が展示空間で体感する一連の流れは、プロジェクトメンバーたちの対話と工夫の積み重ねによって生まれた。

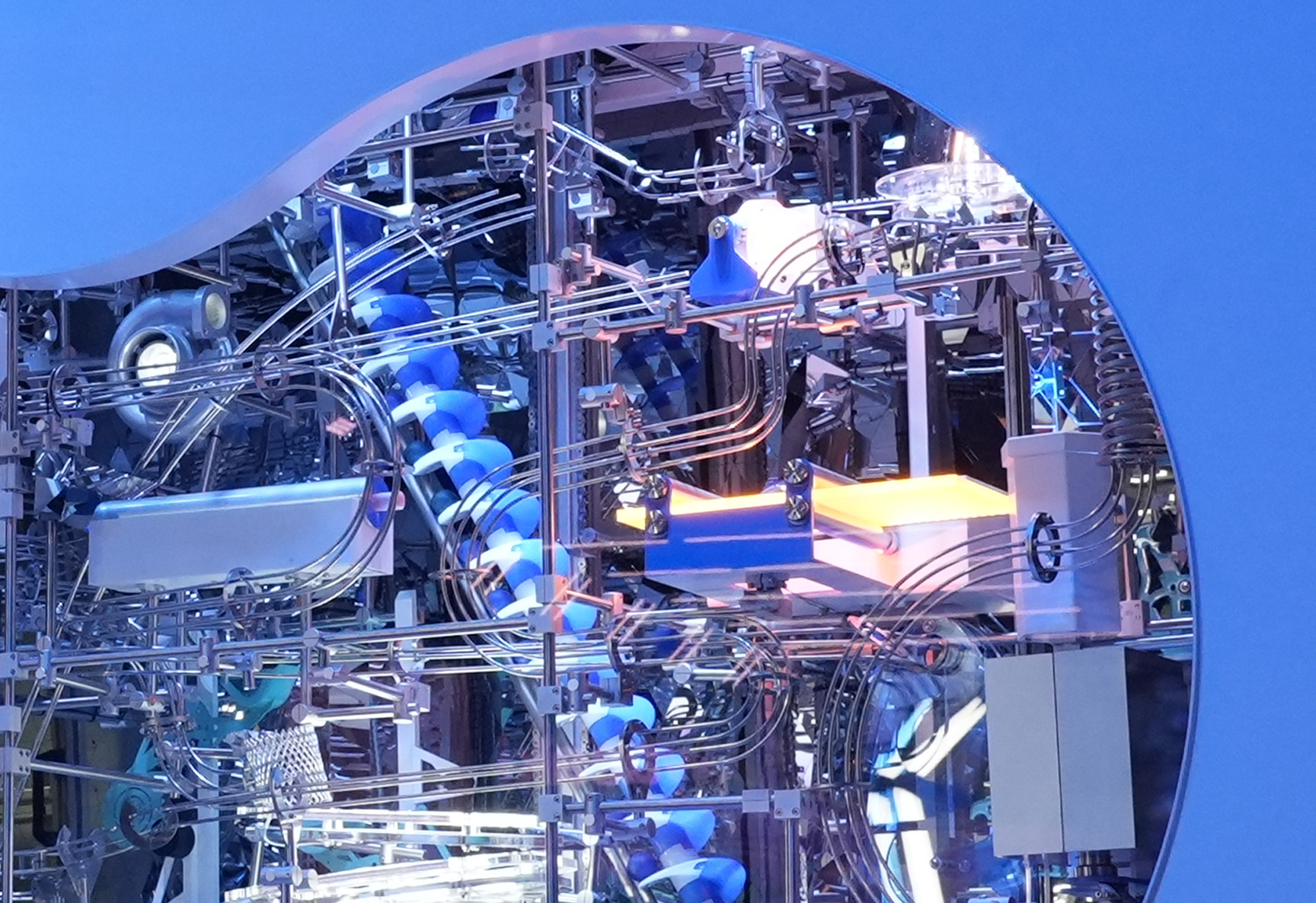

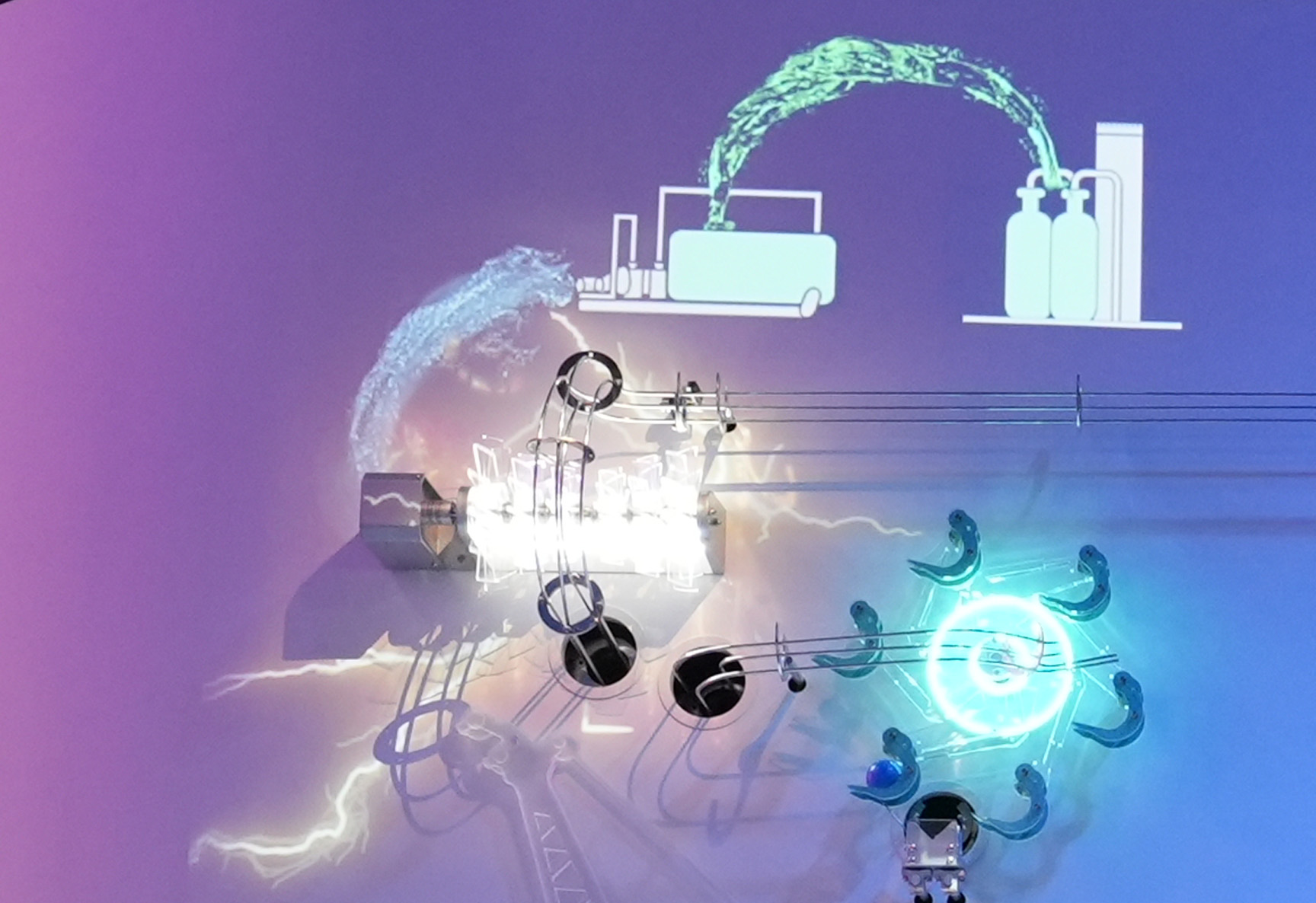

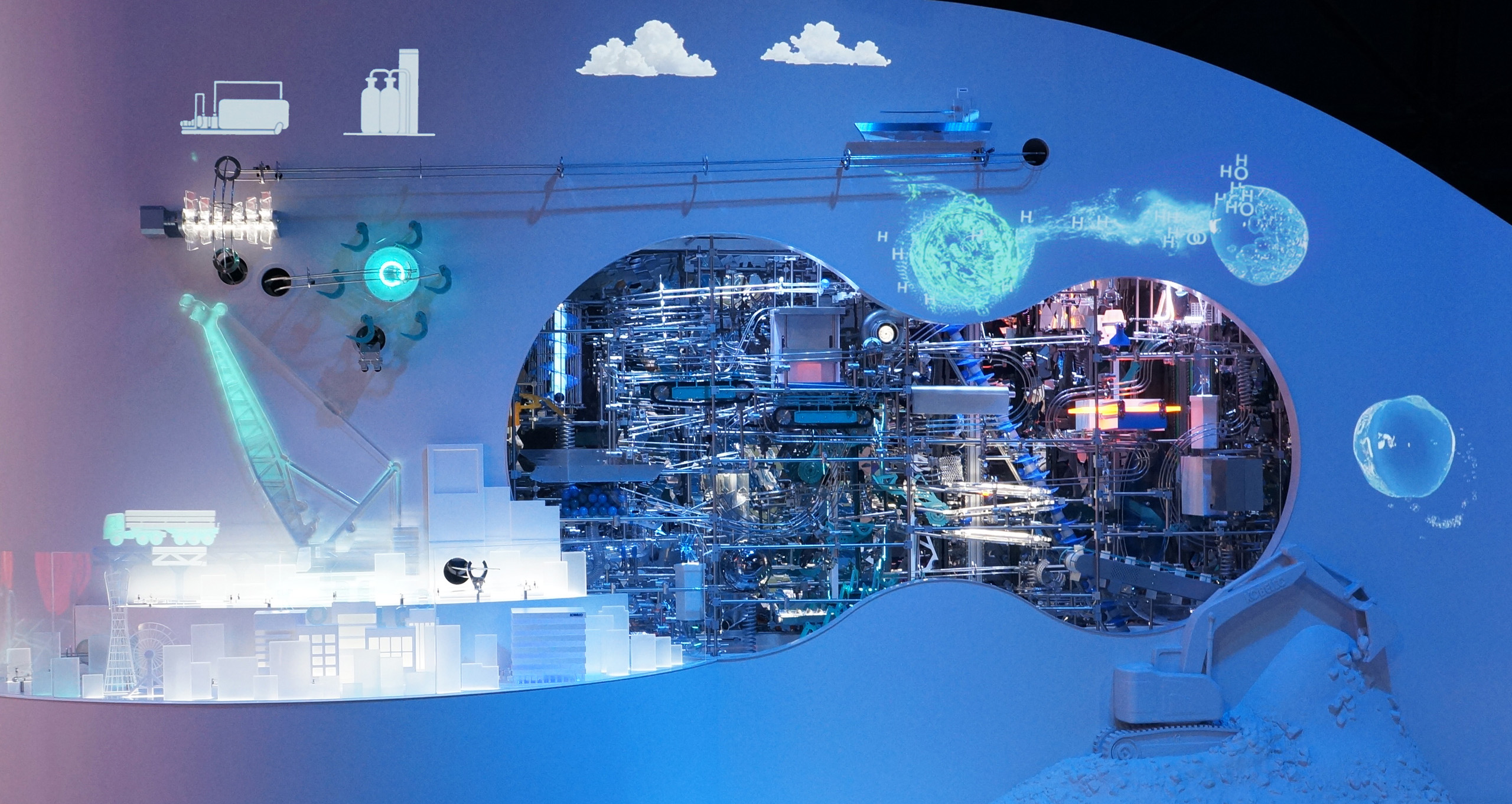

空間の入り口に据えられた球体ビジョンは、豊かな未来を象徴する存在として来場者を迎える。そしてその奥に配置されたのが、実物のボールが転がっていくボールコースターと、壁面に映し出される映像のデジタル表現を組み合わせた造形展示の「リアルゾーン」。KOBELCOの本質力である「素材」「機械」「電力」が交わりながら現代の街づくりを支えていることを、ファンタスティックに演出している。コースター内には、MIDREX®プラント、転炉、圧縮機、溶接など、KOBELCOの事業に関わるモチーフが散りばめられ、ボールが行きかうことで、ものづくりから街づくりへの一連の流れを表現。ボールのルートは全部で9つ用意されており、さまざまな仕掛けが施されたコースターに、子どもたちも夢中になっていた。

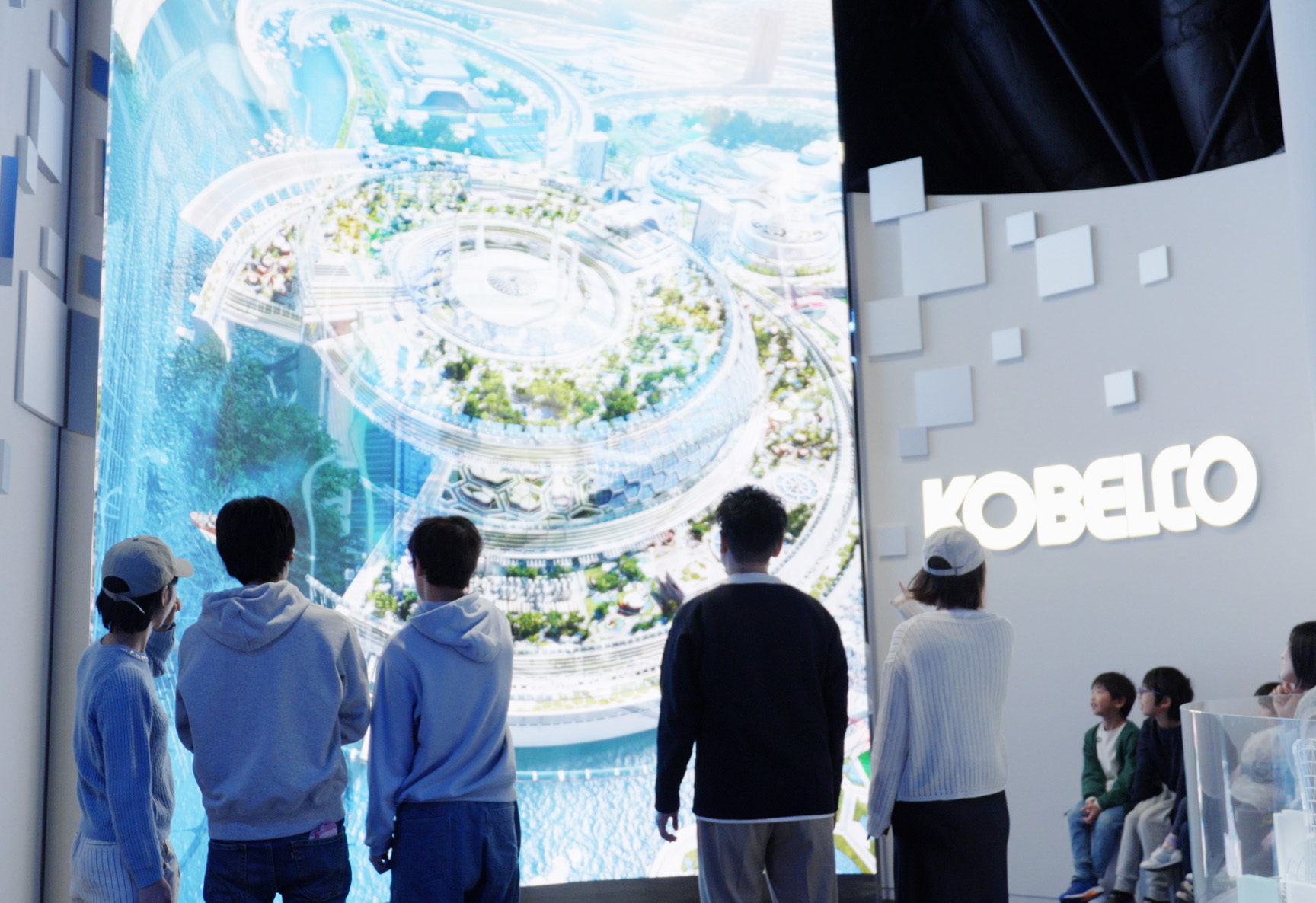

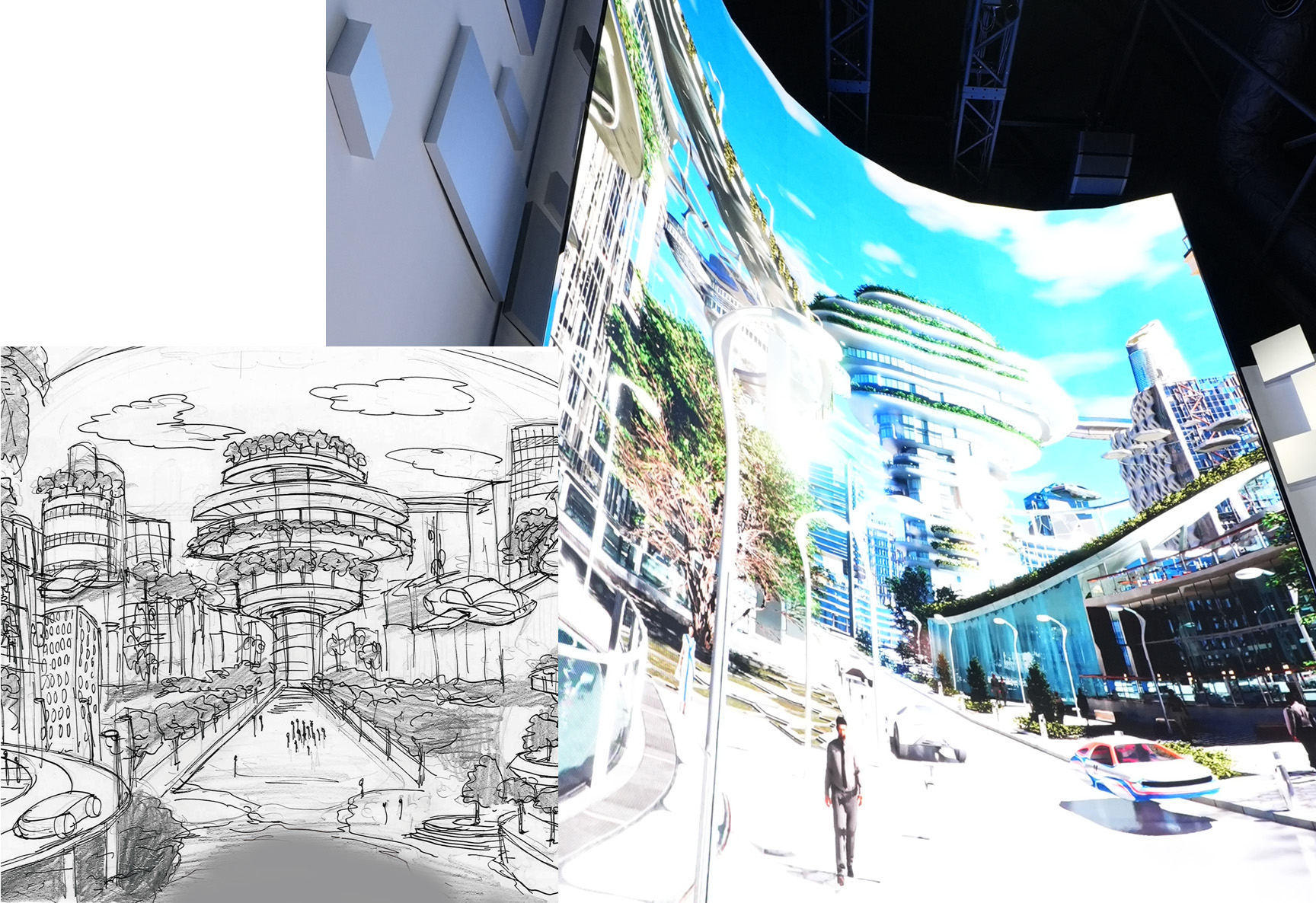

さらに、展示空間の最奥は「ダイナミックゾーン」として、高さ5.25メートルの巨大なLEDビジョンを設置。現在の社会を支えるKOBELCOの技術から、未来に向けた挑戦までが、迫力ある映像で表現され、来場者に強い印象を残した。

映像の“現在”のパートで特に力を入れたという製鉄所のドローン映像。「安全上の問題をクリアするのが難しかったですが、どうやったら迫力ある映像が撮れるのか、実際に海外の製鉄所のドローン映像を見ていただき、何度も交渉を重ね、実現することができました」と小野。

映像デザインを担当した西原萌恵は、「“未来”のパートについてはゼロからつくらないといけなかったので、まずは“未来の理想の街”について皆さんに質問しました。そこから未来のイメージを作り、それに対して何ができるかということを、事業部門ごとに出していただいたんです。ファンタジーに寄ってしまいがちな“未来”というものを、しっかりとKOBELCOさんの技術の延長線上に、リアルに感じ取れるように落とし込むのに苦労しました」と語る。何度もスケッチを描き、試行錯誤を重ね、KOBELCOならではの未来の映像はつくり上げられた。

KOBELCOプレイスの展示には、視覚的な演出や直感的な操作を通じて、自然と内容に引き込まれるような工夫が随所に施されている。どの展示も一方通行の説明ではなく、来場者が触れたり、感じたりして、自らの中に落とし込めるように設計されていた。そこには、ものづくりの面白さと未来への願いを届けたいというチームの意志が、静かに、しかし確かに息づいていた。

展示空間の完成は終着点ではない。

チームで歩んだ旅の軌跡は未来へと続く

企業紹介の枠を超え、来場者が「未来の豊かさ」を受け取れる体験空間として結実したKOBELCOの未来の都市内協賛者プレイスは、その技術と思考が、五感を通じて自然と伝わる設計になっていた。

万博開幕後、この空間を運営面で支えたのがアカウントプロデューサーの中北優芽だ。現場で日々来場者の反応を見つめてきた中北は、「技術のすごさだけでなく、体験した人が家族や仲間と感想を共有したくなるような展示になった」と手応えを語る。

吉田も「最初は不安もありましたが、開幕後はたくさんの方が足を止めて展示を見てくれて、特に初日に子どもたちがボールコースターに夢中になって楽しんでいる姿を見たときは“涙が出るね”とKOBELCOさんと喜び合いました。そのとき、同じ方向を目指してきたのだなと改めて実感したんです。今回の展示のテーマであり、ターゲットだったのは“未来”。それはいつかKOBELCOグループの社員になるかもしれない子どもたちでもあり、その子どもたちに届けられたことが感慨深かったです」と振り返る。池田氏も、「情報をただ発信するのではなく、来場者が“感じてくれる場”をつくりたいという思いが、ノムラメディアスの皆さんと共有できていた。会社は違うけれど、本当に“1つのチーム”として、良いものがつくれたと思います」と笑顔を見せた。

「新たな未来は一歩踏み出すことから始まります。そして、その一歩に挑戦できる大きな機会が万博でした。KOBELCOさんと一緒に、見たことがないものをゼロから立ち上げることに挑戦し続けたこの2年は、本当に得難い体験となりました。“挑戦”することの大切さを、今の私たちは2年前とは異なる重みで感じています。挑戦しにくくなった現代だからこそ、大切にしていきたい感覚ですね」と吉田。

素材、機械、電力というさまざまな事業を貫く軸を、ひとつの体験として結実させるまでには、数えきれない調整と工夫があった。だがその分、完成した空間には、KOBELCOが見据える未来の輪郭が力強く刻まれていた。

本質を伝えるとはどういうことか、その問いを展示というかたちで丁寧に掘り下げていったプロジェクトだった。多くの人の手によって組み上げられたこの展示空間は、KOBELCOグループがものづくりを通して未来にどう向き合おうとしているのかを物語っている。「未来の豊かさを創造する力」というテーマに向かって、「変えるもの、変えたくないものは何か。私たちは、変えるため、変えないため何ができるのか」。プロジェクトを共に歩んだパートナーとして、ノムラメディアスはその思いを形にし、届ける役割を果たしきった。そしてそれは、ただの業務を超えた、ひとつの創造の旅だったのかもしれない。

今回展示された球体ビジョンやボールコースターなどは、万博の閉幕後、神戸市内の各所に移設される予定という。展示空間の完成は、KOBELCOにとっても、ノムラメディアスにとっても、単なるプロジェクトの終着点ではない。訪れた人の心に長く残る体験の軌跡として、未来へと受け継がれていく。

「未来の都市」パビリオン内、印象的なロボットヘッドを抜けた先に、ノムラメディアスが手掛けたKOBELCOプレイスが広がる

-

CREDIT

-

- 株式会社ノムラメディアス

-

アカウントプロデューサー:吉田 優里、古市 光、

中北 優芽 - プロダクトディレクター:小野 智史

- デザイナー:髙見 明佳、西原 萌恵

- 制作:佐野 和浩、寺田 裕次、玉城 遥

- <クライアント>

-

株式会社神戸製鋼所

- <オブザーバー>

- 株式会社乃村工藝社 山本 勉

その他の実績

ノムラメディアス「11」のソリューション

-

プランニング

お客様の想いや課題を分析し、様々なアイデアでコンセプトづくりから詳細なプラン、コンテンツ企画のご提案します。

-

設計

デザインで表現されたお客様の想いをかたちにするため、図面や仕様書を作成し、より具体化させます。

-

デザイン

お客様の想いを空間やコンテンツで表現し、具現化します。

-

制作・施工

正しい知識と判断で、品質・安全・環境に配慮しながら制作・施工管理を行い、プロジェクトの実現へ導きます。

-

商品開発

消費者のニーズを調査し、求められる商品を空間のコンセプトやイメージに合わせ、計画・開発します。

-

POP・ノベルティ

セールスプロモーションツールやノベルティ企画・制作し、消費者の購買意欲促進につなげます。

-

保守管理・メンテナンス

安心安全な体験・演出を提供できるよう、日々維持管理を行い、点検、修理、機器交換を行います。

-

イベント運営

イベントの効果を最大化させるため、空間づくりから集客・接客サポートまでトータルで計画・実施します。

-

店舗運営

店舗コンセプトに基づいた売り場づくりを行い、店舗の世界観を大事にした日々の運営管理を行います。

-

コンテンツ制作

映像・造形・キャラクターなど、お客様の事業を支えるオリジナルコンテンツを企画・制作します。

-

システム設計・機器設置

デジタルコンテンツを支えるさまざまな演出システム機器の構築・設置を行います